文 军辉 图 赵琦

“为更好地展现大连70年来的变化,大连博物馆将举办特展‘大连·我的家’,大连博物馆现诚挚地向您征集影像及实物展览素材,听您讲述展品背后的故事,通过每个人的点滴记录展现70年来大连城市发展及市民生活变化。”

10月22日,大连博物馆“大连·我的家”特展征集令一经发出,馆里的热线电话就响个不停。半月时间,博物馆已收到500多件来自大连市民的老物件。

海鸥牌手表、前进牌缝纫机,黑白电视机、双卡录音机,搪瓷盆、贝雕,布拉吉、泡泡游泳衣,记账本、煤炭供应证,邮票、小人书,书柜、碗柜、写字台……面对着这琳琅满目的老物件,大连博物馆陈列研究部副研究馆员赵琦既兴奋又感动,“没想到有这么多热心人,他们那么无私地拿出自己的珍藏配合我们的展览,特别温暖!”更让赵琦感慨的是,在与一个个捐赠人、借展人的交谈中,她发现大连市民的觉悟非常高,“很多人在送东西的时候说,这个老物件放在博物馆里,比放在我这里更有意义、有价值。”

11月30日,“大连·我的家”即将开展。征集仍在继续,故事仍在继续。

A

一条布拉吉

一个知识女性的标配

薄毛料、绛紫色、立领长袖、裙摆下方绣了一圈十字绣、一条宽带环绕腰间……

“太纯正了!”看着眼前这件年代感十足的布拉吉,赵琦不由发出赞叹。“馆里也有一条布拉吉,但是无论款式、质地还是做工,都没有这条正宗。

捐赠这条布拉吉的是66岁的曲晓萍女士,布拉吉的主人是她的母亲。

曲晓萍告诉记者,“前些天,看到报纸上登载的大连·我的家征物启事,其中就有布拉吉,我就想起母亲生前也有一条布拉吉。记得家里还有一张她穿这条裙子的照片,看起来端庄、高贵、大气。母亲是1927年生人,还在世的话,今年虚岁93了。因为家庭条件还算优越,日本殖民大连时期,母亲读过日本人办的高等女子学校,在那个年代算是知识女性。后来,母亲在金县团县委工作,因为工作关系,认识了一位苏联专家,这条布拉吉就是这位苏联专家的妻子送给她的,时间应该是在1950年前后。”

“我们家姐妹两个,姐姐1952年出生,我1954年出生。生完孩子之后,母亲变胖了,就把这条裙子收了起来,平平整整地放在姥姥传给她的樟木箱里。这么多年过去,这条裙子一直保存完好,没被虫蛀,没有破损。”

人说,睹物思人。每每在家里收拾东西看到这条布拉吉时,曲晓萍都会想起自己小时候母亲还年轻时的样子。“我母亲皮肤白皙,待人谦和,无论对家人还是对同事、朋友,从不计较,非常有品位有涵养的一位女性。”

“您舍得把姥姥的东西捐出去?不想留下来当个念想?”女儿问曲晓萍。曲晓萍这样回复:“放在我这儿和放在博物馆里,价值不一样。放在我这儿就是个纪念,放在博物馆里作为历史留存下来,更有意义更有价值。社会需要才是真正的需要。”

B

一本下乡证明 一代人的青春见证

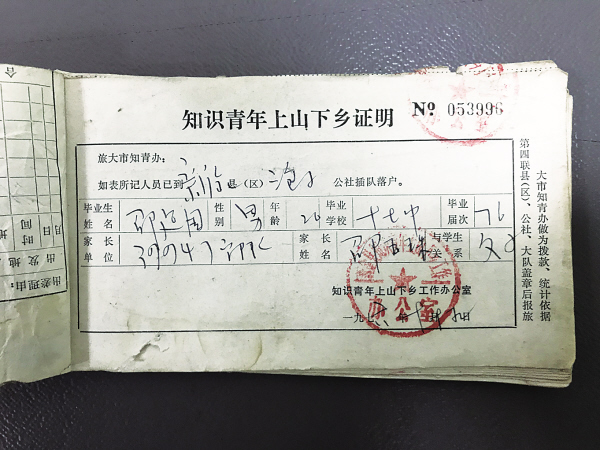

旅大知青办:

如表所记人员已到新金县(区)泡子公社插队落户。

毕业生姓名:邵建国 性别:男 年龄:20 毕业学校:十七中 毕业届次:76

家长单位:39947部队 家长姓名:邵玉珠 与学生关系:父子

知识青年上山下乡办公室

一九七六年十月十五日

这是一本1976年知识青年上山下乡证明中的一张,捐赠者是68岁的单世卜先生。多年前,他在旧货市场淘到这本证明。“一张张证明看下来,感觉很亲切,又有种身临其境之感,很多场景都历历在目。”

和当年那个年轻的邵建国一样,1968年10月20日,17岁的单世卜从大连七中插队到新金县大谭乡,干了半年农活、修了半年水库。一年后的1969年,单世卜的母亲被下放到新金县大刘家公社,单世卜也跟着把关系转了过去。“那些年,为了多挣工分,没少出力,大石头一筐一筐地抬,母亲在家里就能望到我在那抬石头,但好在一家人是在一起的。”几十年过去,回望那段艰苦的青春岁月,单世卜感慨,“也苦也累,但苦中有乐,对我们这一代人来说,那段岁月是一段经历,更是一种磨练。”

单世卜把证明册里每个人的情况都看了一遍,“里面有些人,离当年的我们家不远。有段时间我还想,如果遇到他们当中的谁,就把他的那张证明给他,让他留个纪念。现在把它捐给博物馆,我想很多人看了后会想起那段青春岁月吧?”

除了知识青年下乡证明,单世卜此次还捐赠了一份1969年两个年轻人的结婚申请书、贴满了车票的报销凭证、修水库工分票、肉票等等。他说,只有比较了才知道,现在的社会与过去相比进步有多大,今天的一切都值得我们好好珍惜。

C

一个木板箱 一个少女的求知梦

65岁的何芳女士,刚刚送走母亲。

整理母亲遗物的时候,一台近乎崭新的缝纫机映入眼帘。那是上世纪60年代的老物件,飞马牌,咱大连缝纫机厂出品。“在当时,这可算是家里的大件,更是我妈的宝贝。我那个时候好像十来岁,看到这么个机械的能一踩一动的‘活物’,特别好奇,总想上去踩两下,每次都被我妈喝住。我妈也是边学边用,在上面给我们跑鞋垫、做衣服,尽管针脚不是很直、样式也不是很好看,但那个年代有的用、有的穿就不错了。”

这也是一台几经辗转、颠沛流离的缝纫机。何芳清晰地记得,1970年3月,父母被下放到庄河农村,这台缝纫机也跟着一起下了乡。白天要干活,晚上没有电灯照明,这台缝纫机基本上闲置了。1974年落实政策,父母回城,这台缝纫机又跟着一家人回来了。这一放就是四十多年。前些日子,何芳看到大连博物馆的老物件征集令后,就想:“把它捐了吧,放在博物馆里比放在我这里好。”

一同捐出去的还有一台双卡录音机、两个照相机,还有两个木板箱。

两个木板箱,一个是母亲的,一个是自己的。那是大连工学院(大连理工大学前身)为下放的老师和下乡的教师子弟特制的。何芳的那个木板箱,从她18岁下乡就跟着她,此后,从恢复高考、考上大学,到工作、成家,这个箱子一直跟在她身边,因为“那是知青岁月的见证,是对那段岁月的一个念想”。下乡五年,田间地头,日复一日,多少人觉得这辈子就这样了,可何芳从未放弃过,一本内容粗糙的教材,一翻再翻一看再看。有人嘲笑她看这有啥用,她不为所动。

不甘心,更启盼。1977年12月10日,大雪,23岁的何芳与全国570万考生一起走进高考考场。命运的转机,正在下一个路口等着她……